株式市場で最も注目されている指数の一つと言えるS&P 500をベンチマークとしているVanguard S&P 500 ETF <VOO>について、同じベンチマークのSPDR S&P 500 ETF<SPY>やiShares Core S&P 500 ETF<IVV>、同じ米国株対象のVanguard Total Stock Market ETF<VTI>との比較等を交えて内容を詳しく見ていきます。

基本情報

| 商品名 | Vanguard S&P 500 ETF |

|---|---|

| ティッカー | VOO |

| 市場 | NYSE Arca |

| 運用会社 | The Vanguard Group, Inc. |

| 設定日 | 2010年9月7日 |

| 経費率 | 0.03% |

| ベンチマーク | S&P 500 Index |

| 銘柄数 | 505 |

| 最大銘柄比率 | 6.75%(アップル) |

| 上位10銘柄比率 | 34.1% |

| 純資産総額 | 6,080億ドル |

| 分配金 | 四半期毎 |

VOOは、世界最大級の運用会社バンガードが提供するETF(上場投資信託)です。2025年2月にステート・ストリートの提供するSPYを抜き、ETFの純資産総額で世界首位になったと報じられています。SPYは1993年に設定された世界最古のETFであり、長らく首位の座に君臨していましたが、2010年に設定されたVOOが超低コストを売りに急速にシェアを拡大しました。

ベンチマーク

VOOのベンチマークは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが提供するS&P 500指数です。S&P 500指数は、米国の主要な500社の大型株で構成されていて、米国株式市場の約80%、世界の株式市場の約50%をカバーしているとされています。時価総額加重平均の指数のため、時価総額の大きな企業の影響を受けやすくなります。

S&P 500指数については、以下の記事で、基本的な情報から採用基準や歴史まで解説していますので、VOOが連動を目指しているベンチマークをしっかり把握しておきたい方は、確認してみて頂ければと思います。

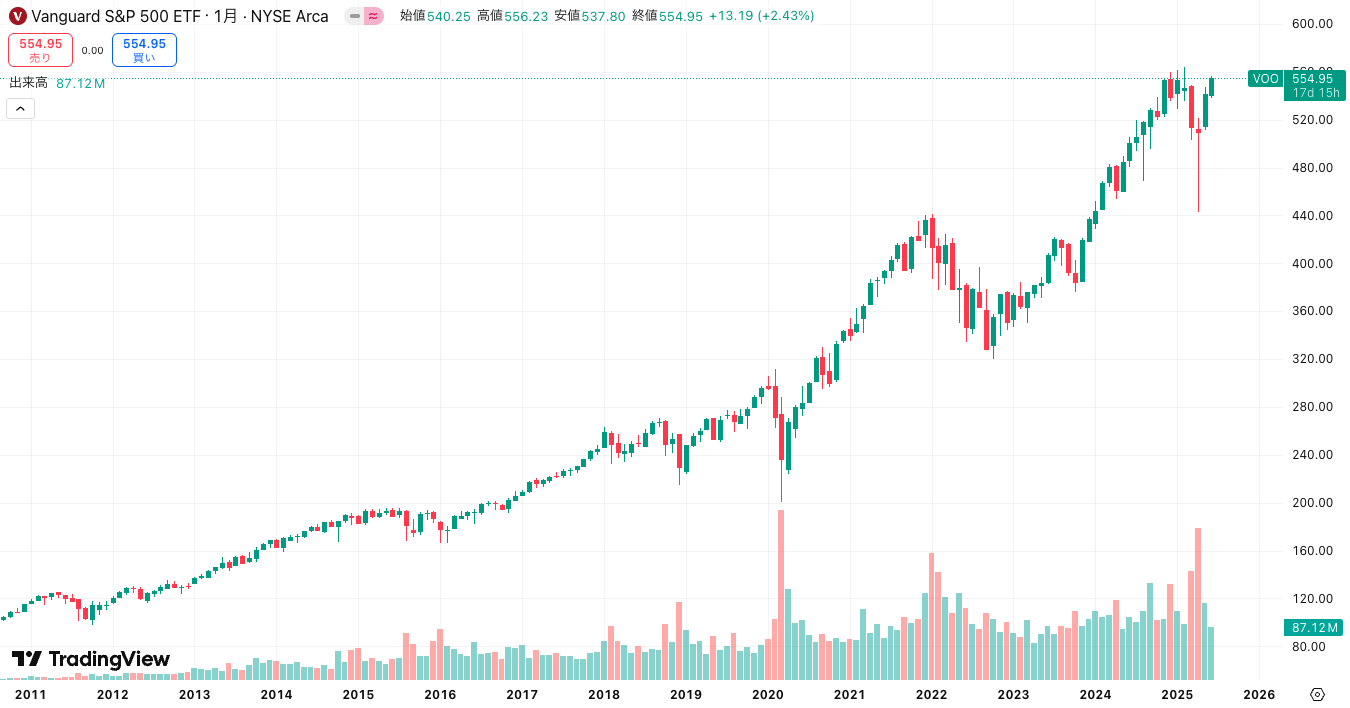

パフォーマンス

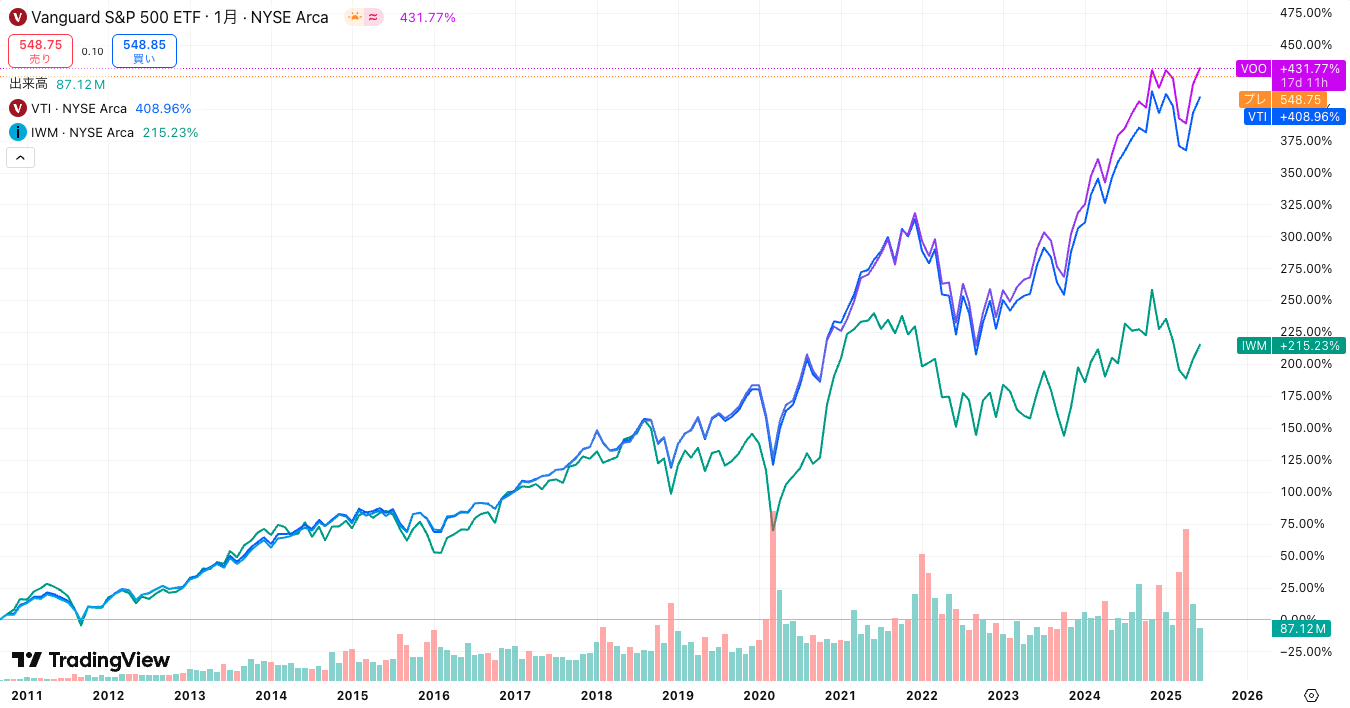

上図は、2010年9月のVOO設定から2025年6月12日までの、TradingView提供のチャートです。設定来だと+431.77%と15年弱で約5倍になっています。参考までに、ベンチマークとしているS&P 500(SPX)の同時期の上昇率は+429.73%でしたので、少しだけVOOの方がベンチマークを上回っています。

2010年末から2024年末までのCAGR(年平均成長率)を計算してみると11.65%でした。S&P 500の基準値となっている1942年あたりから現在までのCAGRは8%程度ですので、VOO設定後のリターンは過去と比べても上出来ですね。

構成銘柄

| No. | 銘柄名 | ティッカー | 比率 |

|---|---|---|---|

| 1 | アップル | AAPL | 6.75% |

| 2 | マイクロソフト | MSFT | 6.22% |

| 3 | エヌビディア | NVDA | 5.64% |

| 4 | アマゾン | AMZN | 3.68% |

| 5 | メタ・プラットフォーム | META | 2.54% |

| 6 | バークシャー・ハサウェイ | BRK.B | 2.07% |

| 7 | アルファベット | GOOGL | 1.96% |

| 8 | ブロードコム | AVGO | 1.91% |

| 9 | テスラ | TSLA | 1.67% |

| 10 | アルファベット | GOOG | 1.61% |

| 11 | イーライ・リリー | LLY | 1.50% |

| 12 | JPモルガン・チェース | JPM | 1.42% |

| 13 | ビザ | V | 1.25% |

| 14 | ネットフリックス | NFLX | 1.02% |

| 15 | エクソン・モービル | XOM | 0.97% |

| 16 | マスターカード | MA | 0.94% |

| 17 | コストコ・ホールセール | COST | 0.93% |

| 18 | ウォルマート | WMT | 0.89% |

| 19 | プロクター&ギャンブル | PG | 0.81% |

| 20 | ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | 0.80% |

上位20社は上記の通りで、上位10社までで全体の34.1%の割合を占めます。時価総額の大きな所謂マグニフィセント7(MSFT, NVDA, AAPL, AMZN, META, GOOGL/GOOG, TSLA)が上位ですね。アップル、マイクロソフト、バークシャー・ハサウェイ、アルファベット、JPモルガン・チェース、ビザ、コストコ・ホールセール、ユナイテッドヘルス・グループは銘柄分析記事へのリンクを付けています。

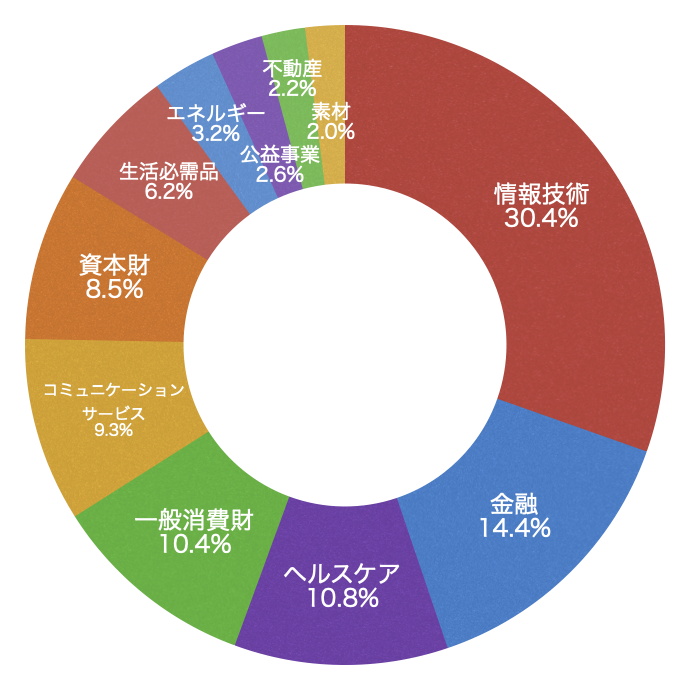

セクター比率

情報技術セクターが3割強と多くを占めています。VOOが設定されてから近年までGAFAやマグニフィセント7といったテック企業が市場を牽引してきた結果が表れています。ベンチマークと比較すると、情報技術セクターと一般消費財セクターは0.1%比率が高く、金融セクターと不動産セクターは0.1%比率が低い状態となっています。

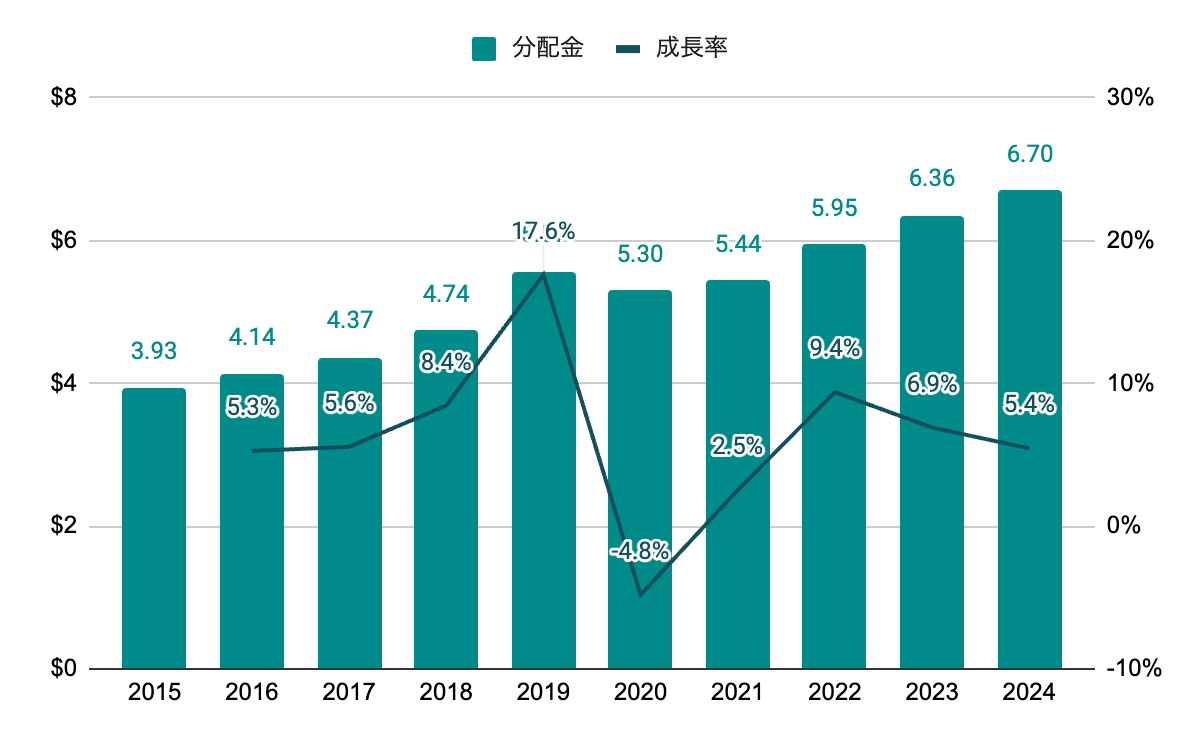

分配金

分配金は四半期毎の支払いで、直近の分配金利回りは1.3%程度となっています。

年単位で直近10年分の分配金を見てみると、パンデミックで不況となった2020年を除き、年々成長しています。上記期間でのCAGRは6.1%となっています。景気に連動して減配となることはありますが、米国経済が順調に成長する限りはVOOも安定して分配金を増やし続けていきそうです。

直近の権利確定日と支払い日は以下のようになっています。

| 権利確定日 | 支払日 | 分配金 |

|---|---|---|

| 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 1.8121ドル |

| 2024年12月23日 | 2024年12月26日 | 1.7385ドル |

| 2024年9月27日 | 2024年10月1日 | 1.6386ドル |

| 2024年6月28日 | 2024年7月2日 | 1.7835ドル |

ETF比較

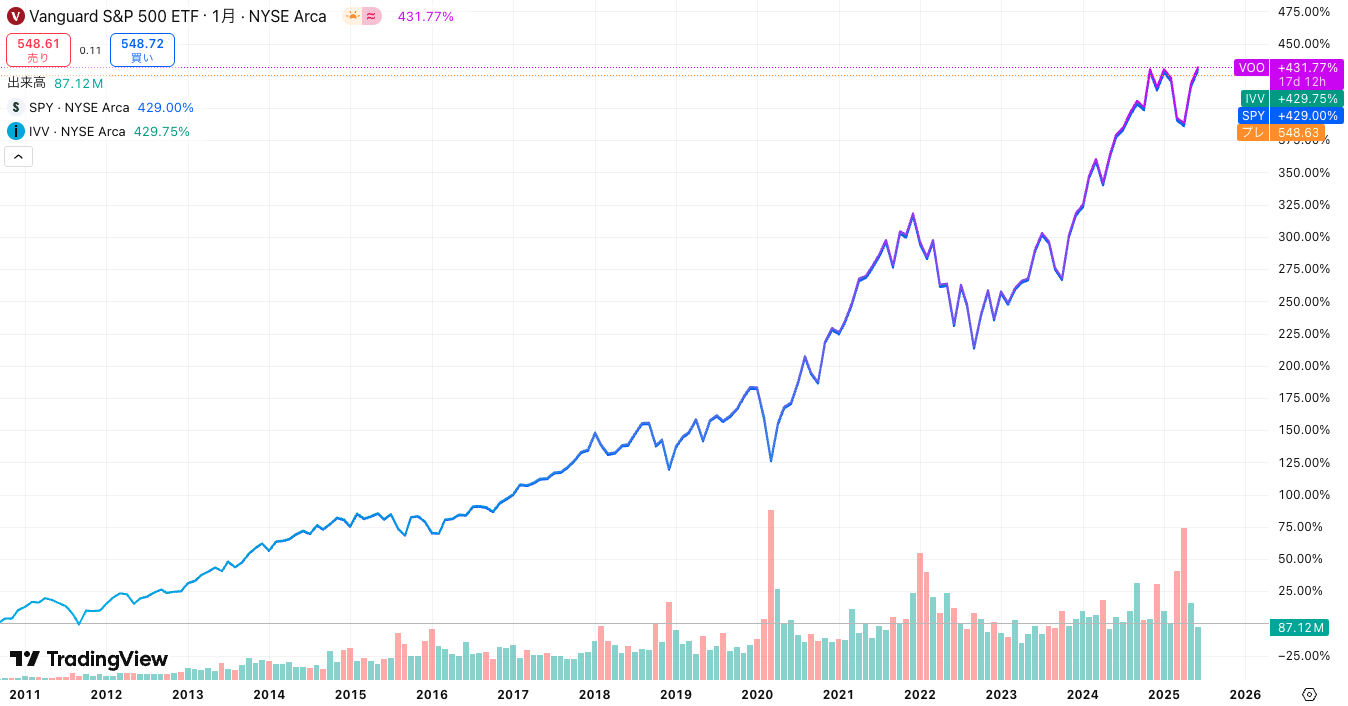

同一ベンチマーク(SPY, IVV)

VOOと同一ベンチマークのSPY及びIVVとの比較を見てみます。

| VOO | SPY | IVV | |

|---|---|---|---|

| 商品名 | Vanguard S&P 500 ETF | SPDR S&P 500 ETF | iShares Core S&P 500 ETF |

| 運用会社 | バンガード | ステート・ストリート | ブラックロック |

| 設定日 | 2010年9月7日 | 1993年1月22日 | 2000年5月15日 |

| 経費率 | 0.03% | 0.0945% | 0.03% |

| 純資産総額 | 6,876億ドル | 6,216億ドル | 5,775億ドル |

| 分配金 | 四半期毎 | 四半期毎 | 四半期毎 |

| 30日SEC利回り | 1.24% | 1.19% | 1.17% |

| 市場価格 | 554.95ドル | 603.64ドル | 606.59ドル |

各運用会社のホームページから現時点で最新の情報を記載していますが、バンガードだけ純資産総額が直近の日付ではなく2025年4月末時点のものとなっていたため、他社に合わせて最新の値としています。

純資産総額の規模はどれも十分過ぎる規模で、分配金の頻度や利回りも大差はありません。市場価格は多少VOOが安いため、少しだけ購入がしやすいと言えます。老舗のSPYは機関投資家が利用している比率が高いようですが、個人投資家としては経費率の安いVOOかIVVを選ぶのが無難かと思います。

上図は、3銘柄を比較したTradingView提供のチャートです。全てS&P 500をベンチマークとしているので、当然ほぼ同じチャートとなっていますが、少しだけVOOがIVVとSPYを上回っています。

全米株式(VTI)

全米株式ETFのVTIと比較を見てみます。

| VOO | VTI | |

|---|---|---|

| 商品名 | Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard Total Stock Market ETF |

| 運用会社 | バンガード | バンガード |

| 設定日 | 2010年9月7日 | 2001年5月24日 |

| 経費率 | 0.03% | 0.03% |

| ベンチマーク | S&P 500 Index | CRSP US Total Market Index |

| 銘柄数 | 505 | 3,564 |

| 最大銘柄比率 | 6.75%(アップル) | 5.94%(アップル) |

| 上位10銘柄比率 | 34.1% | 29.6% |

| 純資産総額 | 6,080億ドル | 4,434億ドル |

| 分配金 | 四半期毎 | 四半期毎 |

| 30日SEC利回り | 1.24% | 1.24% |

| 市場価格 | 554.95ドル | 297.08ドル |

利回りと市場価格は直近の値、その他は2025年4月末時点の情報となっています。

VTIのベンチマークは、CRSP(Center for Research in Security Prices)の提供するCRSP US Total Market Indexで米国株式市場の100%をカバーするとされています。VOOは大型株が中心となっているのに対し、VTIは中型及び小型株まで網羅され、銘柄数も3,564と米国株式市場全体に幅広く分散されています。

上図は、VOOとVTI及びIWMを比較したTradingView提供のチャートです。IWMは米小型株の指標となるラッセル2000をベンチマークとしたETFです。

VOOの設定来で比較すると、VOOの方がVTIを少し上回っています。小型株のIWMのパフォーマンスがあまり良くないため、そちらも含むVTIの方が不利な結果となっています。小型株の方がボラティリティが高く、もちろん切り取る期間によっては小型株を含むVTIの方がパフォーマンスが高くなります。

VOOとVTIは運用会社も同じで経費率も同じ、分配金利回りやパフォーマンスにも大きな差はないため、どちらを選ぶかは好みの範疇かと思います。VTIは、中型株小型株含め広く分散されているので、小型株の成長も取り込みたい、米国市場全体に投資しておきたいという方向けでしょうか。

ここまでVOOについて見てきましたが、経費率も低く米国の成長を取り込める非常に優秀なETFだと思います。上記では一切考慮していませんが、日本から投資する上ではどうしても為替の影響を受けるので、円換算でのパフォーマンスはまた違ったものになります。実際に投資する際はその辺も考慮が必要ですね。また、ETFではなく、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)といった投資信託も選択肢になると思います。

※本記事は投資勧誘を目的とするものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします